2026.01.08

2026.01.08

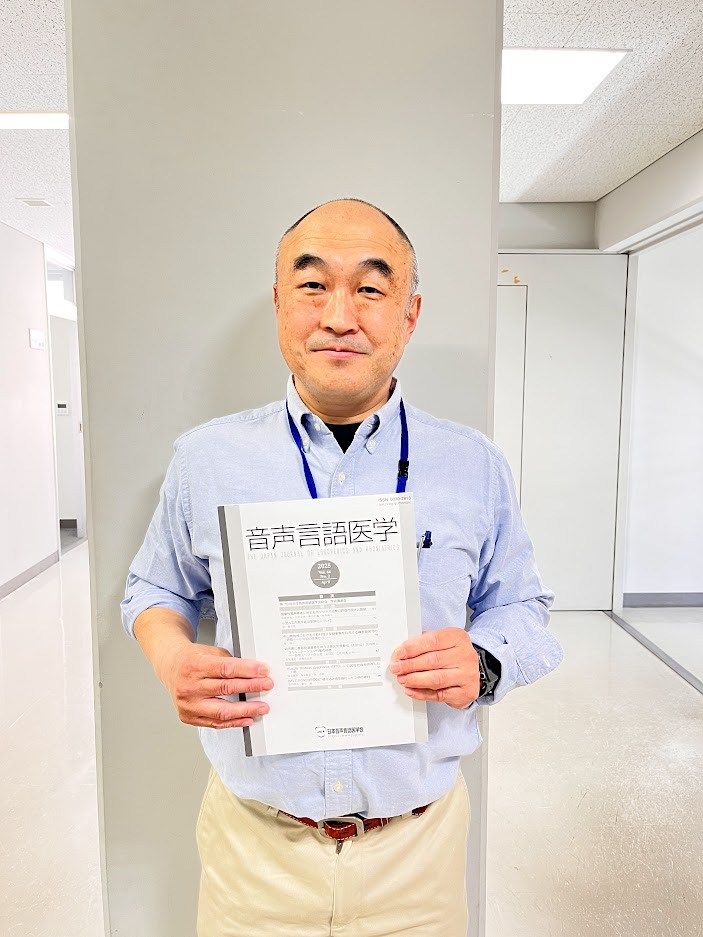

原修一先生が執筆した『中山間地域(ちゅうさんかんちいき)における市町村母子保健事業を利用する構音障害児の特徴―9年間の事業から―』が,音声言語医学誌に掲載されました!

大学のホームページにも掲載されています.

https://www.nuhw.ac.jp/research/2025/05/post-164.html

<中山間地域における市町村母子保健事業とは?>

中山間地域とは、簡単に言うと林野率が大きく、耕地率が小さい地域と定義されます。中山間地域は、全国の耕地面積の約4割、総農家数の約4割、農業産出額の約4割を占めるなど、我が国の農業において重要な役割を担っていますが、反面、高齢化や人口減少が進んでいる地域でもあります。今回対象となった地域は、三市町村が合同で母子保健事業の中で「ことばの教室」を運営していました。私はこの教室に言語聴覚士として、9年間従事しました。他の市町村においては、様々な仕組みの中でことばの教室を運営していますので、調べてみると良いかと思います。

<構音障害とは?など、論文の要旨をご説明ください。>

日本語の発音は,幼児の頃に年齢とともに順番に獲得しています.例えば「ぱぴぷぺぽ」は,早くから獲得されますが,「さしすせそ」は,就学直前の5歳から6歳頃に獲得されることが多いです.しかし,小さい頃に中耳炎を繰り返すことや言葉の発達が遅いなどが原因で,発音の獲得年齢が来ているのに上手く発音できない状態を構音障害と呼びます。一方,小児では明らかに原因がないのに発音をうまく習得できない構音障害(機能性構音障害)もあります.

本論文では、9年間のことばの教室に来られ、構音障害を示したお子さんを対象に、その当時の資料を調査し、構音障害のタイプやことばの教室に来られたきっかけ、経過についてまとめました。

<在学生・高校生へメッセージ>

本論文の中には、乳幼児健診からことばの教室につながったお子さんが約8割であったことが書かれています。また、論文中のことばの教室は運営している事業(母子保健事業)が就学前までのお子さんを対象としているため、小学校に入学後も継続してことばの指導を受けたい場合は、STは小学校へ情報を提供するなどの橋渡し的な役割も持つ必要があります。皆さんがSTになった時代には、小児を担当するSTが乳幼児健診に参加してことばの評価をすることや、地域の小児担当の保健師さんや幼稚園・保育園等の職員さん、小学校の先生との連携のためのシステム作りがますます重要、むしろ当たり前になってくるかと考えます。そしてSTの仕事ができる領域(職域)がますます増えることで、STの重要性がさらに増してくると思います。ご期待下さい!

次のSTを育てるため、私も頑張ります。

原先生,ありがとうございました.今後は,評価や訓練だけでなく,様々な機関との連携が重要になってきますね.

余談ですが,中山間地域という言葉を初めて聞いて,調べました(笑)

**********************************************

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。