2026.01.08

2026.01.08

今回は、実際の臨床現場でご活躍されている先生方の臨床エピソードをご紹介した前回の続編です。

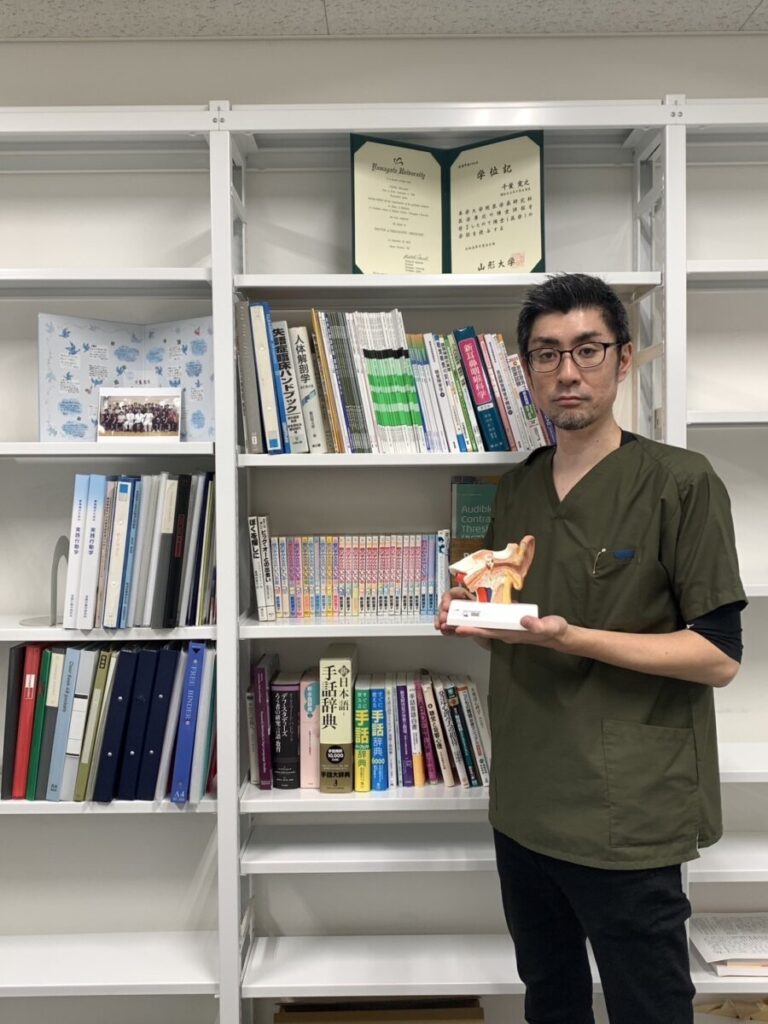

今回は、小児から成人まで幅広く、特に聴覚分野で臨床経験のある千葉先生にインタビューしました。

STS:千葉先生は先天性難聴児に対する支援のご経験があるそうですが、それに関わるエピソードをお聞かせいただけますか?

千葉先生:産婦人科で新生児聴覚スクリーニング検査¹を行い、リファー(要再検査)となったお子さんの詳しい検査を担当しました。

STS:詳しい検査とは、例えばどのような検査でしょうか?

千葉先生:脳波をとる検査やCOR²、BOA³を実施しました。検査結果から、難聴があることがわかったので人工内耳⁴適応となりました。

STS:生まれつき難聴があるとなると、ご家族の思いを含めたお子さん自身の目指すところが難しそうですね。

千葉先生:そうですね。先天性の難聴の場合、健聴のご両親が多いので聴力を獲得して欲しいと希望されることが多いです。健聴のお子さんと比べてしまうこともありますが、人工内耳適応などによって音が聞こえるようになり、初語が出たときや自分の言ったことを耳で聞いて理解できている様子が見られたとき、とても喜ばれます。お子さん自身には、コミュニケーションをとることが楽しいと思ってもらえるようにすることが目標になってきます。音が聞こえるようになって、生活に豊かさを与えてくれるというのが出てくるととても嬉しいですね。このお子さんは、出産直後から約10数年という長い期間にわたり担当させていただいたので、貴重な経験をさせていただけたなと印象に残っています。

STS:小児ならではのお話で、今後生きていく上で重要な部分に関わるお仕事だと改めて感じました。ありがとうございます。千葉先生は小児から成人まで幅広く関わっていらっしゃると思いますが、成人分野のお話など何かありますか?

千葉先生:成人だと中途失聴の方に対してのアプローチになりますね。補聴器で効果が得られない場合には手術で人工内耳適応になります。元々音が聞こえていて、言語を既に習得している状態から難聴になる方々なので、小児と比べて音入れした瞬間から効果を発揮し、久しぶりに人の声を聞いたとか人の足音ってこんなんだったっけ…と患者様自身が感動している様子や、最終的に笑顔で退院していくのを見ることができるのは成人ならではだと思います。

STS:元々聞こえていたからこそ、再び聞こえるようになったときの感動は大きそうですね。

千葉先生:そうですね。聴力が落ちてから旅行を控えていたけど行ってきた、車の運転を控えていたけどやってみたなど、聴力が低下したことによって諦めていたことができるようになったと聞くと、聴力の改善はQOLの向上に繋がっていくと感じます。

STS:千葉先生、臨床経験の中でのエピソードや考えなど、貴重なお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。改めて、聴覚というコミュニケーションをより円滑にする部分に関わることができる言語聴覚士のお仕事は、素敵な職業だと感じました。

【用語説明】

新生児聴覚スクリーニング検査¹:生まれて間もないお子さんを対象とした検査。お子さんが寝ている状態で小さな音を聞かせ、反応を確かめる。数分~10分ほどで終わるため、体への負担のない検査。

COR²:(条件詮索反応聴力検査)音刺激に対する探索反応や定位反応を光刺激で条件付けして、聴力を測定する検査。乳幼児の聴力検査の中で最も実施されている。

BOA³:(聴性行動反応検査)音刺激に対する乳幼児の全身的な反射や反応の様子を観察する検査。新生児聴覚スクリーニング検査でさらに詳しく検査が必要になった場合や難聴の疑いがある乳幼児に対して、難聴の有無やおおよその聴力を推定するために実施する。

人工内耳⁴:聴覚障害があり、補聴器装用で十分な効果が得られない方に対する聴覚獲得法。

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

サポーターの学生さん,千葉先生,インタビューお疲れさまでした。

言語聴覚士は,人々の生活の質(QOL)に貢献できる,やりがいのあるお仕事ですね。

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。