2026.02.10

2026.02.10

落合先生が高校生向けに言語聴覚士についてお話しされました。

リハビリについてご存じの方も多くなりましたが、リハビリの運動部門というと、理学療法士や作業療法士をイメージされることがほとんどかと思います。

しかし、実は言語聴覚士も運動系へのアプローチをします。

今回の講義では、その点にも触れたようですので、落合先生にお聞きした内容を紹介します。

そもそも,リハビリ,言語聴覚士って何?

出張講義で、リハビリテーションのことや言語聴覚士の仕事について御紹介をさせていただきました。リハビリテーションは、ケガや病気によって生じた身体機能の障害に対して支援を行っていくイメージをお持ちの方が多いかと思います。しかしながら、本来の意味は「全人間的復権」であり、その範囲は身体機能の障害を改善させることのみに留まりません。対象となる方が、「その人らしく生きられる」ことを目標として、障害を抱えた個人だけではなく社会や環境へのアプローチも含みます。そんなリハビリテーションを担う職種のひとつとして、言語聴覚士がございます。何らかの病気等によって「コミュニケーション」や「食べる」といった「その人らしく生きる機能」に障害を抱えた方を支援する専門職です。

講義の内容は?

講義では「人・町・社会を変えるリハビリテーション」として、言語聴覚士に留まらずリハビリテーションに関わる職種のご紹介をさせていただき、後半は言語聴覚士の仕事をご紹介致しました。言葉の科学や、失語症や摂食嚥下障害に対するリハビリテーション場面の動画も供覧し、「コミュニケーション」と「食べる」といった人間の尊厳に関わる仕事のやりがいや魅力についてお話を致しました。「相手に言葉や気持ちを伝える」ということは人間らしさの根源となる行為かと思います。種々の障害によってそれらが難しくなってしまった方に対して,言語聴覚士はリハビリテーションを通じてコミュニケーションのチャンネルを再び開通するためのお手伝いを行います。

言語聴覚士は、医療福祉専門職であり理系のイメージを持たれる方も多いですが、実際に学ぶ科目は心理学や言語学も含まれ、文系・理系のいずれの科目も学びます。実際に入学される学生さんも、高校で学ばれた内容は様々ですが、それぞれの得意をいかして大学で学び、現場で活躍していることについて触れました。

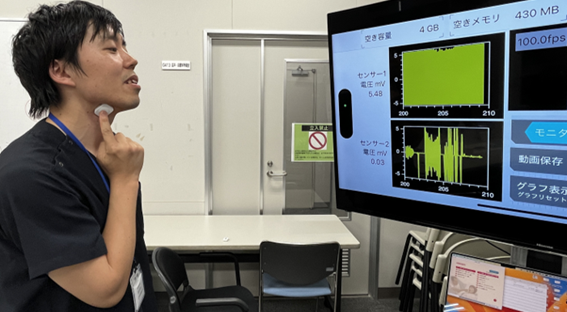

言語聴覚士は、「言語」や「コミュニケーション」というワードから「運動」とは無縁のように感じられる方も多いかと思います。しかしながら、「話す」「食べる」もすべて脳からの指令が筋肉に伝わることで成立する「運動」です。家族や友人との楽しい食事では、話したり、笑ったり、食べたり、飲んだりする際に脳はフル稼働で指令を出し、50以上の筋肉が順序立てて活動することで、楽しい「食卓」が成立致します。言語聴覚士は、脳科学や心理学だけではなく、解剖学や運動学の知識も生かして、病気や年齢を超えていつまでも楽しく「食卓」を囲むことが出来るように支援をします。これらを実現するために、訓練では舌や唇、喉などの動きや、筋力向上を目的とした運動療法も行います。そのため、講義では運動時の筋肉の活動が確認できる表面筋電図を使用して、「食べる」ときに働く筋の活動についても確認を致しました。「話す」「食べる」を運動としてとらえてみると、その奥深さとやりがいは更に広がります。運動に興味がある方も幅広く「コミュニケーション」や「食べる」ことを支援する言語聴覚士の仕事を知ってもらえると嬉しいです。

在学生・高校生へメッセージ

言語聴覚士の職域は広がっており、様々な分野やフィールドで求められています。しかしながらまだまだ人数が不足しており、必要な方に充分にリハビリテーションを届けられていない現状があります。学んできた背景や、趣味、人生観などその人を構成する要素が、味となって仕事にも生きてくる、生涯にわたって学びと発見がある魅力的な仕事だと思います。

興味のある方は、ぜひオープンキャンパスに足を運んでみませんか。

教員、学生一同でお待ちしております。

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

次回のオープンキャンパスは3/29(日)です。最新情報は、学科instagramから!

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。