2026.01.08

2026.01.08

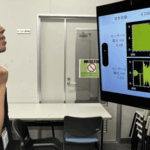

言語聴覚学科の内山信先生が、先日高校生向け出張講義にて認知症のお話をされました。

この機会に、認知症について内山先生にお聞きしました。

認知症って何?

私たちは普段何気なく話したり、計算したり、思い出したり、注意を向けたり、見たものが何かわかったりしています。これらは認知機能という脳の働きが適切に働いてくれることによって行えるものです。例えば、ゲームをしている時や恋愛をしている時などでも、自分では気づきにくいですが、認知機能が全力で働いています。

脳の細胞が弱ったり、死んでしまったりすると、これらの働きが適切に行えなくなります。これが認知機能障害です。この認知機能障害によって普段の生活に困りごとが生じたものが認知症となります。

STが行う認知症への支援とは?

認知症の診療では様々な職種がその専門性を生かして関わるチーム医療が行われます。その中で言語聴覚士は、患者様の記憶力や注意力などの検査、ご家族からの生活の様子の聞き取りを通して、脳の働きの障害や生活を評価します。

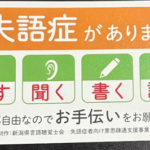

これは認知症の原因となる病気の診断と病気の進行具合の評価につながりますので、認知症のチーム医療全体に関わる重要な役割です。また、言語聴覚士はコミュニケーションの面から患者様やご家族を支援しています。

出張講義の感触は?

認知症は若い皆さんにはあまりなじみのないテーマかもしれません。しかし、「認知症の方はこんなにたくさんいることに驚いた。」ですとか、「記憶の障害がない認知症の方もいることに驚いた。」といった感想をいただきましたので、少しでも認知症の理解につながる入口にはなれたかと思います。

在学生・高校生へメッセージ

様々な医療職種の中で脳や認知機能について一番勉強するのは言語聴覚士だと思います。そのため、言語聴覚士は脳の働き、行動、心理の障害が生じる認知症のプロフェッショナルです。また、認知症は生活に支障をきたすため、検査の結果と同等に患者様の生活に着目します。これはリハビリテーションを行う上で重要であり、「優れたQOLサポーター」を目指す当学科の学生が4年間かけて身に着けていきます。

内山先生、ありがとうございました。

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科より ST kouhouがお送りしました。