2026.01.08

2026.01.08

大学院修士課程2年の丸山先生が日本神経学会でポスター発表を行いました.

高校生や在学生へのメッセージももらいましたので,みなさんぜひ最後まで読んでくださいね.

**********************************************

修士課程 保健学専攻 言語聴覚学分野 2年 丸山航輝です.

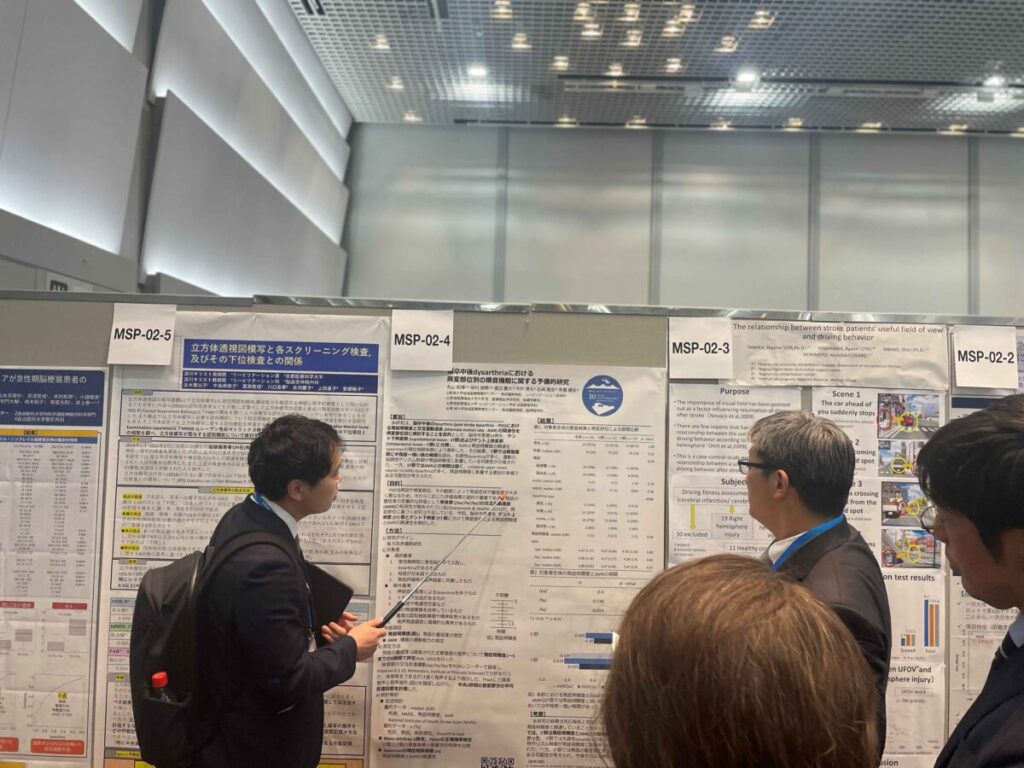

2025年5月21日から24日に大阪で開催された第66回日本神経学会学術大会に参加し,ポスター発表を行ってきましたので,ご報告いたします.

今回の学会は「神経学が拓く未来社会」というテーマで開催されました.

会場では,神経変性疾患や脳卒中に関する評価・診断・治療の最新の知見について,数多くの講演や発表が行われていました.日々の臨床に活かせる内容や,自身の研究さらに深めるための新しいアイデアを多く得ることができ,大変有意義な機会となりました.

学会では,私自身の研究成果を発表する機会もいただきました.

私の研究テーマは「脳卒中後に構音障害を持つ方々の,脳の損傷部位による発話特徴の解析」です.脳卒中後には,呂律が回りにくくなったり,声がかすれたりすることがあります.こうした症状が,脳のどの部分の損傷によって,どのような違いがあるのかを分析しています.発表では,医師,理学療法士,作業療法士などの様々な分野の専門家の方々とディスカッションをする機会に恵まれ,大変貴重な意見をいただくことができました.

【大学院での研究について】

私は,普段は病院に勤務しながら大学院で研究を取り組む「社会人院生」です.仕事と学業の両立は決して容易ではありませんが,それ以上に充実した日々を送っています.

私にとって大学院での研究とは,「臨床で感じた『なぜ?』を探求すること」と考えています.日々の臨床で患者様と接しているなかで,「なぜ,この症状がでるのか?」「なぜ,このアプローチで改善したのだろう?」といった疑問が多く生まれます.

大学院では,その「なぜ?」について探求し,客観的なデータに基づいた根拠を見つけ出すための方法論を学びます.研究を通して得られた新たな知見は,患者様だけでなく,多く臨床家にとっても新たな視点を提供できるものと考えています.

【高校生・在学生へメッセージ】

皆さんが日々の勉強や生活の中で抱く『なぜ?』という知的好奇心や探求心は,新しい発見を生み出し,一人ひとりの患者様のより良い生活に繋がる可能性を秘めています.もし,ご自身の『なぜ?』を深く追求してみたいと感じたら,大学院の進学を考えてみてはいかがでしょうか.

左から2番目が丸山先生

右から2番目が指導教員の田村先生

※この写真は昨年のものです

**********************************************

丸山先生,ありがとうございました.

研究・修士論文の作成と臨床の両立は大変ですが,体調に気をつけて,頑張ってください.

**********************************************

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。