2025.12.15

2025.12.15

千葉先生が,とよさか中高年教養大学の「健康長寿学」の講座を担当しました.内容をご紹介します.

<高齢者の難聴?>

年を重ねると徐々に聴覚機能が低下してきます。つまり難聴になるということで、これを加齢性難聴と呼びます。加齢性難聴は徐々に進行する難聴で70代後半では約5人に1人、80代以降では半数近くが、日常生活に支障をきたすような難聴があると推測されています。会話や電話でコミュニケーションがうまく出来なくなったり、TVの音が聞こえにくくなったために音量を大きくすることで家族と「ちょうどいい大きさ」がズレたりといった問題が起きてきます。そういった場合、補聴器をすることで音を大きくしたり、周りの雑音を抑制したりして、コミュニケーションを円滑に図ることが大切なのですが、日本の補聴器の装用率は15%と低率になのが現状です(Japan track 2022)。

<内容は?>

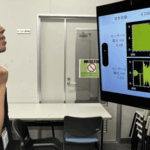

講義では、聴覚(きこえ)の仕組みと加齢性難聴のメカニズムについて説明や、補聴器を中心とした各種補聴デバイスや音声-文字変換アプリの紹介をしました。授業の後半は簡便にクイズ形式で聞き取り具合をチェック可能なアプリケーションを用いて、参加者全員でことばの聞き取りチェックを行いました。スピーカーから聴こえてくる「あ」や「い」といった仮名一文字を20問ほど聞き取り、用紙に書いていただき、チェック後に答え合わせをしました。自分が聞き取った通りの答えであったり、「か」と「た」など似ている音に聴き間違えていたりと様々でしたが、参加者の皆さんは楽しみながらチェックすることができました。

<在学生・高校生へメッセージ>

若い世代の皆さんは聴覚機能について意識を向ける機会は少ないと思いますが、最近は「イヤホン(ヘッドフォン)難聴」という言葉もあるように、大きな音を聴き続けていると難聴が発症してしまう恐れがあることが分かっています。音量を小さくしたり、イヤホン(ヘッドホン)をしない時間を作ったり、お耳を大切にしてくださいね!

**********************************************

千葉先生,ありがとうございました.日本の補聴器の使用率の低さに驚きました.若いうちから難聴を予防する取り組みが大切ですね.

**********************************************

STは,言語聴覚士のことで、コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。

新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。